|

|

2013 年 6 月 4 日

平田豊明(日本精神科救急学会理事長) |

|

|

|

|

|

<はじめに>

わが国で 1995 年に精神科救急医療システムが稼働し始めてから今年で 18 年が経過し、

当学会も発足から 16 年を迎えます。現在、わが国の精神科医療の領域では、救急・急性期 医療と在宅医療が車の両輪であり、診療活動の基盤であることが広く認識されています。 そこで、このたび、「精神科救急」の定義を明確にし、議論の整理の一助として頂くことに しました。以下につき、会員の皆様から広くご意見を頂ければ幸いです。

<精神科救急とは>

精神疾患によって自他への不利益が差し迫っている状況を「精神科救急状態」と定義し

ます。このような状況にある当事者本人を「精神科救急ケース」、そのようなケースに対す る介入活動を「精神科救急対応」もしくは「精神科救急サービス」、特に医療的な対応を「精 神科救急医療」もしくは「精神科救急医療サービス」と総称します。単に「精神科救急」 というときは、これらを包括する場合で、前記のどれを主に意味するかは文脈によって変 わってきます。

<精神科救急ケースの分類>

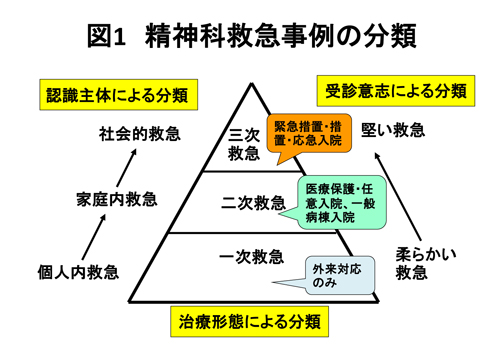

精神科救急ケースは、主に誰が救急状態と認識するかによって、個人内救急、家庭内救

急、社会的救急に分類されます。また、当事者の受療意志の有無やその確かさによって、 柔らかい救急(受療意志が明瞭な場合)と硬い救急(受療を拒否している場合)にも分け られます。さらに、診察後の(もしくは診察前に予測される)処遇形態によって、一次救 急(外来診療で帰宅可能)、二次救急(任意入院・医療保護入院、もしくは一般病棟への入 院が必要)、三次救急(措置入院、緊急措置入院、応急入院が必要)に階層化されます。二 次救急は原則として、患者本人もしくは家族との契約による入院、三次救急はこうした契約が成立しない、行政による介入が必要な入院です。これらの関係を一覧表示すると、図 1のようになります。

<精神科救急ケースの緊急度>

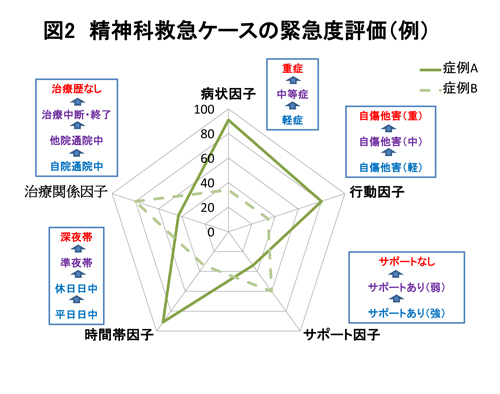

医療機関の側から見た場合、精神科救急ケースの緊急度は、病状因子(精神病理学的重

症度)のほか、行動因子(自傷他害行為の有無と程度)、サポート因子(家族などのサポー トの有無と程度)、時間帯因子(受診要請のあった時間帯)、それに、治療関係因子(精神 科医療機関との治療関係の有無)などによって多元的に評価されます(図2を参照)。

|

|

|

2015年4月3日(掲載) |

|

|

|

|

|

|

|

|